很多人都体验过手指发麻:刷手机久了、睡觉压到手臂、天冷血管一收缩,麻一阵又好,往往不当回事。大多数时候确实是“小毛病”。但也有少数情况,手麻是脑子里“供血不稳”的早期提醒。分得清哪些该观察、哪些要立刻就医,比什么偏方都重要。

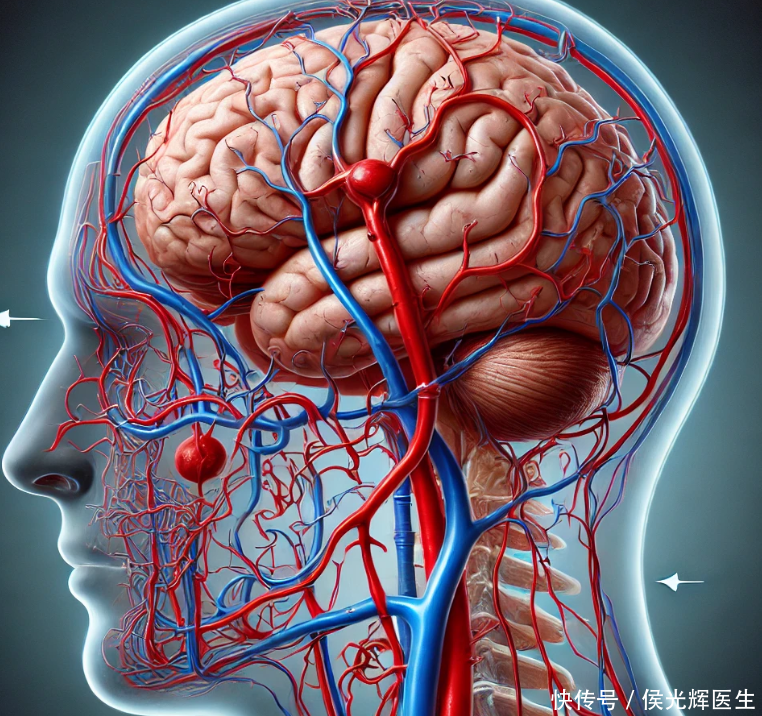

先把结论摆在前面:不是所有手麻都和脑梗有关,但出现“突然、单侧、伴随其他神经症状”的手麻,要把脑梗或短暂性脑缺血(类似“电闸跳闸又瞬间恢复”的状态)列进考虑范围。下面说清楚“哪三种情况需要提高警惕”。

第一种情况是“突然出现的单侧手麻”,常伴同侧手臂无力、拿不住东西,或者脸一边发僵、口角不对称,说话含糊、听不清别人说什么。有的人只是觉得“舌头像打结”,或者走路一阵发飘。这类情况来得快,可能几分钟到十几分钟就缓过来,但缓过来不等于没事尚牛在线,反而提示近期再出问题的概率更高。处理要点很简单:立刻停止驾驶和高处作业,记录发作开始的时间,就近急诊评估,不要等到“再观察一下”。

第二种情况是“手麻反复短暂发作,并且常和心慌、心跳忽快忽慢一起出现”。有些人平时就有节律不齐的毛病,偶尔会在安静时一阵手麻,说话也不利索,过一会儿又恢复。这里需要排查的是心源性血栓的风险:心跳不稳时容易在心腔里形成“小血块”,偶尔“卡”到脑子里细小血管,就会出现短暂的麻木或言语不清。这类人群即便症状已缓解,也应尽快做心电图或动态心电图、结合脑部影像检查,别仅用“按肩颈、热敷”来糊弄过去。

第三种情况是“清晨或夜里静息时出现的单侧手麻,同时叠加剧烈头痛、突然看不清、眩晕走不稳、恶心想吐,或血压在那一阵明显偏高”。这往往提示脑部血流正在“拉扯”,不管持续没持续,都属于立刻就医的范畴。这个时间点千万别自己开车去医院,更不要自行服用大量止痛药或做推拿,先把命保稳当。

说完需要警惕的,再讲讲更常见、相对“良性”的原因,帮你对号入座。颈肩肌肉紧、颈椎劳损,是办公室人群最常见的诱因:长时间低头或头前伸,脖子周围的肌肉像“卡扣”一样压迫神经,手指会麻,会酸,换个姿势、活动颈肩后能缓解。腕部过度用力或反复弯曲,比如打字、抱娃、做家务时间长,拇指、食指、中指更容易麻,甩一甩、夜里加护具固定常能减轻,这更像腕管问题。还有一些全身因素也会让手麻“雪上加霜”:血糖长期控制不好、维生素B12偏低、甲状腺功能问题、过度焦虑和过度换气、电解质紊乱等,都可能让末梢神经变得敏感。

怎么区分?可以用三个小线索做参考:一是发生的“方式”——脑梗相关多为“突然一下子”,而颈椎或腕管往往和姿势、用力时间有关;二是“分布”——脑梗相关更常见一侧整个手甚至连同脸部、腿部一起受影响,肌肉无力明显;腕管则多集中在拇食中指,夜里更明显;三是“伴随”——如果同时出现说话不清、脸不对称、视物异常、走路发飘,这些是神经系统“拉警报”的典型搭配,需要尽快排查。

真的遇上可疑情况,先把“急”字放在前面:记住症状起始时间,带上平时用药清单和既往检查结果去医院,方便医生决定是否需要做头颅CT或磁共振、颈部和脑部血管成像,以及血压、血糖、血脂和心律评估。症状自己缓解了也别“作废”就诊,这类“好转”恰恰是早期窗口。相反,如果是姿势相关、活动后能缓解的手麻,可以在1–2周内到门诊有计划地评估颈椎、腕部及代谢状况,别长期硬扛。

至于日常预防,靠谱的做法离不开几件朴素的小事:把血压、血糖、血脂稳在目标范围;不抽烟、少喝酒;坚持每周有规律的中等强度活动(比如快走或骑车,累计到一周150分钟更稳妥);规律作息、管理体重;有心律不齐、颈动脉斑块等基础问题的人,坚持复诊随访。久坐工作的人,给颈肩“松绑”:每隔40–60分钟起身活动,电脑屏幕抬到视线平齐,键盘鼠标靠近身体,手腕避免长时间悬空或大幅度后伸;夜里手麻明显者,临时用护腕让手腕保持中立位,常能减轻。

手指发麻多数不严重,但那三种“突然、单侧、伴随神经症状”的手麻,要把它当成紧急信号看待。把握住“该急时急、该查时查”的原则,远比纠结“是不是脑梗”更重要。把基础病管好,把生活节奏稳住,真正能减少“后悔”的机会。本文仅作健康知识交流尚牛在线,不代替个体化诊疗,如有不适,请按就近就医的建议处理。

信钰证券提示:文章来自网络,不代表本站观点。